最近あまり作れてないのですが、作っている中で「あーこの辺どうにかならないかな」とか「こういう時、どうするんだろう」と思うところがあります。

そういうのは大抵、その作業に合った工具類があるのが今のプラモデル業界です。

というか、プラモデル用工具だけではなくて、DIY用や100均などで売ってるものも使えたりします。

最近のプラモデルは精度が高く、以前のように「パーツ合わせたら隙間が・・・・」などということが随分減りました。

また、塗装しなくても「そこそこの見た目」になるプラモデルも増えています。

ただ、そのまま組む、いわゆる素組みに飽きた人たちが行き着くところが「情報量を増やす」という作業です。

ガンプラなどのロボット系であれば、実際の機体を想像してパーツの合わせ目などを再現する「スジ彫り」や、アニメなどでは表現されてないディテールを再現したり、オフィシャル品以外のデカールを貼ってみたり・・・

艦船模型であればエッチングパーツの使用がいちばんの「情報量アップ」の手段となっています。

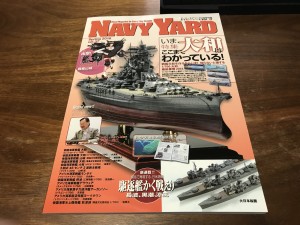

先日これ買いました。

そういう時にあると便利な工具をご紹介します。

金属用ニッパー

いわゆる「ニッパー」ですね。

ホームセンターにももちろん売ってます、というか、こっちが一般的ですよね。

ただ、ホームセンターに売ってるのを使うと、切り口が三角になります。

これを平らにするのって結構面倒。

で、これ。

切断面が平らになる金属線用ニッパー「メタルラインニッパー」。

メーカーはあのゴッドハンドさんです。

私も先日の福岡ホビーフェスで購入しました。

意外と盲点?カッターの刃を折るアレ

意外と買ってない人が多いのがこれ。カッターの刃を折る「何か」。

ペンチとかで折れたり、カッター本体のお尻の方に折るための道具が付いてたりするので意外と持ってない人が多いんですよね。

私は昔々に買ったのがあったのですが、折った刃を取り出せるタイプではないため、もう溜まりすぎてました。

そこでこれ。刃折器、というらしいです。

私は近所のホームセンターで上記を買いましたが、お勧めは下記。

特にエッチングパーツなどを切る人はよくカッターの刃が欠けます。

刃が欠けてるとエッチングパーツが曲がったりするので常に鋭利な状態で使うのがベストです。

合わせ目消しだけじゃない、瞬間カラーパテ

ガイアノーツがリリースした「瞬間カラーパテ」。

瞬間接着剤なのにパテみたいに使える一品。

これ、私もリリースされてすぐに白を買いました。

これの素晴らしいところは瞬間接着剤用の硬化剤ですぐに固まる点。

例えばこれとか使えます。

硬化剤は筆塗りタイプもありますが、スプレーが断然お勧めです。

なお、瞬間カラーパテは固まったらナイフで削ったりヤスリで成形したり、というのが簡単に出来ます。

そういう意味でもオススメです。

色もたくさん出てますし、調色も可能です。

上級者への第一歩、スジボリの道具

ガンプラなんか作ってると他人が作った作例を見たくなりますよね。

作例見ると、買ってきたプラモデルには付いてない「スジ」が付いてたりします。

スジが入ると立体的でかなりかっこよく見えるんですよね。

そんな「スジボリ」は上級者への第一歩と言われています。

スジボリを上手に入れる人は道具にもこだわってる人が多いです。

実はスジボリにはある革命的な商品がリリースされてかなり一般化しました。

それがこれ「BMCタガネ」です。

私はずっと買ってなかったのですが、やっと購入しました。昨日届いたところでまだ使ってません・・・

そしてつい先日、タミヤからもリリースされました。

ちなみにこの「スジ彫りブレードホルダー」はデザインナイフの刃も付けられるそうです。

意外と便利な「ディバイダー」

あと、私が使っているのがこれ。

ディバイダーという奴ですね。

これ、スジ彫りの時のマーキングにも使いますし、他にも艦船模型で手すりのエッチングパーツの長さなどを測るときに使ったりします。

意外とこれ便利なので1つあるといいかと思います。

ピンバイスは複数の持ち手があると便利

艦船模型に限らず、最近の模型製作で必須になりつつあるのが「ピンバイス」。

穴を開ける道具、だけではなく、最近ではピンバイスに付けるこういうものも増えています。

また、穴を開けるだけでも0.2mmを使って、0.4mmを使って・・・・となると、差し替えるのが面倒だったりします。

なので、ピンバイスのボディー部分は数本持っておくが便利です。

お勧めはやはりここ。

工具の進化はここ数年かなり早いので普段からの情報収集が大事

ここ数年の模型用工具の進化は目覚ましいものがあります。

様々なメーカーが参入し、日々新しい工具を開発、リリースしています。

よい工具を見つけるためには日々の情報収集がとても大事です。

特に新興メーカーの商品はオフィシャルサイトのみでの紹介だったりしますので、サイトチェックも欠かせません。

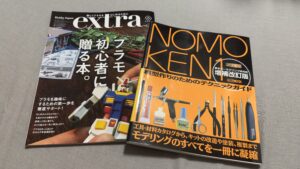

まずはこういう本を1冊持っておくと便利かな、と思います。

コメント